promotion

子供が独立して夫婦2人だけになった家の中は、急に広くなる一方で少し寂しい感じがします。

元の子供部屋が不用品置き場になったり、2階が不要になったりするケースも多いと思います。

そしてそのまま住み続けるには、何かと不便さを感じることが多いのではないでしょうか。

家族構成の変化によって住宅事情が変わると、住宅に求めるモノにも変化が現れます。

「子供が独立後の家をどうするのか・・・?」充実したセカンドライフを過ごすためには、決して避けて通ることができない問題です。

今回は4つの選択肢の中からそれぞれのメリットとデメリットを紹介すると共に、子供が独立した家の具体的な活用方法を考えてみたいと思います。

タクトホームコンサルティングサービス代表。東証一部企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門を立ち上げ責任者になる。部分リフォームから大規模リノベーションまで約20年間に2,000件以上のリフォームに関わる。現在は住宅診断を通じて住宅購入で失敗しないための支援活動を行っています。

会社HP:http://tactcs.jp/

もくじ

子供が独立した後の家の主な4つのパターンとメリット・デメリット

子供が独立した後には、元の子供部屋は活用されなくなってしまいます。

そして子育てを終えた家は、築年数相応の老朽化が進行していることも少なくありません。

また30代後半から40代前半に家を建てた場合なら、家主も50代後半から60代になっています。

これからセカンドライフを迎えるシニア世代にとって、今後家の中で安全に暮らしていくための対策を考えておく必要があります。

併せて将来的に家が子供の負担にならない様に、活用方法を考えておかなければならないでしょう。

そこで、ここでは子供が独立した後の家の主な4つのパターン、

- そのまま住み続ける

- リフォームする

- 建て替えする(戸建ての場合)

- 住み替えする

のメリット・デメリットについてそれぞれ考えてみたいと思います。

①そのまま住み続けるメリット・デメリット

まず、そのまま住み続けることのメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

- ・思い出のある家でセカンドライフを過ごすことができる

- ・お金がかからないため、将来に使える生活資金を残しておくことができる

デメリット

- ・家の使い勝手に不便を感じることが多い

- ・家の老朽化に伴う耐震性などの安全面や防犯性、バリアフリー性、省エネ性などに不安がある

- ・将来的に負の遺産になってしまう可能性がある

住み続ける以外の選択肢を選んだ場合では、現状の家をそのまま残しておくことができません。

子供と過ごした思い出を大切にしたい人や、貯蓄を将来のために残しておきたい人は、そのまま保有することを選ぶのも一つでしょう。

②リフォームをするメリット・デメリット

次にこれからの暮らしに合わせてリフォームする場合のメリット・デメリットです。

メリット

- ・思い出のある家で長く安全・快適に暮らすことができる様になる

- ・一般的には引っ越しが不要

- ・一般的に建て替えや買い替えよりも費用がかからない

- ・家の広さに余裕ができるので、空いた部屋を有効に活用できる様になる

デメリット

- ・現在の建物の状態によっては高額のリフォーム費用がかかる

- ・将来売却しようと思った時に、売れ残ってしまう可能性がある

現在の家のメンテナンス状態が比較的良好で、思い出を残しながら快適なセカンドライフを過ごしたい人にはリフォームがおすすめです。

③家を建て替えるメリット・デメリット

子供が独立した家では広すぎて不便という理由から、建て替えを考える人もいるでしょう。

次に家を建て替えるメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット

- ・住み慣れた地域で暮らすことができる

- ・老後の暮らしに最適な住まいを入手することができる

- ・家を資産として子供に残すことができる

デメリット

- ・新たに建築資金を調達する必要がある

- ・長期間の仮住まいが必要になる

建て替えは、今後の暮らしを見据えてベストな住まいを入手できることが最大のメリットです。

現在の家の老朽化が著しく資金面で余裕があれば、建て替えも検討してみましょう。

④家を住み替えるメリット・デメリット

最後に家を住み替える場合のメリット・デメリットを考えてみましょう。

メリット

- ・より利便性の高い場所に移り住むことができる

- ・老後の暮らしを見据えた住宅を入手することができる

- ・今までと異なる環境で暮らすため新鮮さを感じ、良い刺激になる

デメリット

- ・引っ越しの手間がかかる

- ・買い替えの場合には、新たに購入資金を工面する必要があることが多い

住み替えは、より利便性が高くて環境が良い場所で暮らせる様になるのが最大のメリットです。

しかし、予想外の費用がかかる場合があるので、資金計画を慎重に立てる必要があります。

<関連記事>

住み替えで後悔しないためのノウハウをプロが伝授!ローン残債や費用・税金の悩みも解消!

住み替えローンは諸刃の剣?メリットやデメリットをプロが解説!

住み替え時のつなぎ融資はリスクが高い?メリット・デメリットを解説

子供が独立した後の家を考える~そのまま住み続ける場合~

子供が独立して現在の家にそのまま住み続ける場合には、使われなくなった今までの子供部屋をそのままにしておくのはもったいないと思うはずです。

一部リフォームが必要になるケースもありますが、有効的な子供部屋の活用方法を考えてみましょう。

空いたスペースの6つの活用法

子供が独立した家では、元の子供部屋の活用方法次第でより快適な暮らしを実現することが可能になります。

ここでは空いたスペースの6つの活用方法を紹介します。

①客間として利用する

子供の帰省用や夫婦の両親、友人などのゲストルームとして利用できます。

時々親類・知人などを家に招くことが可能になります。

②納戸として利用する

納戸として活用すれば、今まで置き場所がなくて部屋に溢れていたモノを収納して、スッキリと快適に暮らすことができる様になります。

③書斎や趣味スペースとして利用する

今まで欲しくても叶わなかった書斎やコレクションルーム、アトリエ、オーディオルームなどの趣味部屋として利用することができます。

④ほかの部屋とつなげて利用する

主寝室とつなげて部屋を大きくしたり、リビングに隣接する他の部屋とチェンジしてリビングルームを広げたりすることも可能です。

⑤夫婦の寝室として利用する

今までリビングに隣接する和室を夫婦の寝室として利用していた場合には、使わなくなった子供部屋を夫婦の寝室にして、ベッドを置くことも可能になります。

また既に夫婦の主寝室がある場合には、夫婦別々の寝室として利用することでそれぞれが個室を持つことができる様になります。

⑥サロンや教室として利用する

空いた部屋を利用して、趣味や特技を活かした茶道や華道、書道、着付けなどのサロンや教室を開くことも可能になります。

以上は一例ですが、他にもそれぞれの生活スタイルに合わせた活用方法があると思います。

自分に合った活用方法を是非見つける様にしてください。

子供が独立した後の家を考える~家をリフォームする場合~

子供が独立した家を有効に活用する方法として、最もポピュラーなのがリフォームだと思います。

リフォームすれば、愛着のある家で今後も長く快適に暮らしていくことが可能です。

代表的なリフォームの費用や手順を見ていきましょう。

リフォームにかかる費用

子供が独立後の住まいのリフォームメニューの中で代表的なものには、夫婦2人の使い勝手に合わせた間取り変更や、築年数が経過して老朽化した建物の耐震補強、老後も安心して暮らすためのバリアフリー工事や断熱改修などがあります。

また、新たな気持ちでセカンドライフを迎えるにあたって、内外装や住宅設備機器の交換を含めたフルリノベーションを選択する人も少なくありません。

一戸建て住宅のフルリノベーションになると、費用が1,000万円以上かかることも珍しくなく、一方では簡単な間取り変更や耐震補強であれば、100万円以内でできることもあります。

また、屋根・外壁塗装 100~150万円、水回り設備機器全交換 200万円~、バリアフリー工事 20万円~ などが一般的な相場になります。

リフォームは工事内容によってかかる費用も様々で、同じ工事内容でも現在の住まいの状態によって工事費が大きく変わります。

建物の経年劣化が著しい場合には、フルリノベーションでも建て替える以上の工事費用がかかることがあるため、リフォームを計画するにあたっては、はじめに現在の住まいの状態を正確に把握することが大切になります。

リフォームを行うまでの5ステップ

リフォームを行う手順はおおむね次の様になります。

Step1.情報を集めてリフォームのイメージを固める

現在の住まいの不便な点や不具合、リフォームの要望などをまとめてリフォーム後のイメージを明確にします。

同時に、予算の目安をつけておくことが大切です。

↓

Step2.複数の業者に見積依頼を行い、現場調査をしてもらう

現場調査をもとに、複数の業者からリフォームプランと見積書を提出してもらって、工事内容や金額、施工体制、保証内容、工事実績などを比較検討します。

↓

Step3.業者を決定し、工事請負契約を取り交わす

最終的な工事内容、工事金額、工期、支払い条件などを決定します。

尚、工事範囲や工事内容によっては工事中に仮住まいが必要になる場合があります。

その場合には、着工前までに仮住まいへの引っ越しを行います。

↓

Step4.工事着工

工事中には、設計図面や見積書、工程表などをもとに、契約した通りに工事がおこなわれているかどうかの確認を行います。

万一工事着工後に変更などがある場合には、その内容を書面に残し、必ず工事金額の取り決めを行っておきます。

工期は工事内容によって様々ですが、家全体をリノベーションする場合には2か月以上見込んでおく必要があります。

↓

Step5.完成・引き渡し

工事が完成したら、契約内容通りに工事が完了していることを自分の目で確認してから引き渡しを受けます。

不具合等がある場合には、引き渡し前までに指摘し、工事代金支払い前までに手直ししてもらいます。

子供が独立した後の家を考える~家を建て替える場合~

子供が独立した家を建て替える場合は、夫婦2人だけのセカンドライフを考慮して、より安全性やバリアフリー性に優れた使い勝手の良いコンパクトな住まいにすることが可能になります。

また、子供世帯との二世帯住宅に建て替えることも可能です。

しかし家を建て替えるとなると、費用や時期、工期、仮住まいなど様々な問題が発生します。

ここでは家を建て替えるための費用や手順を紹介します。

建て替えにかかる費用

夫婦2人だけの20~25坪程度のコンパクトな住宅であれば、ローコスト住宅で建てれば1,000万円程度で建築することも可能です。

しかし、建て替えにかかる費用はこれだけではありません。

- 既存の建物の解体費用

- 地盤調査費用設計料

- 建築確認申請費用

- 外構工事費用

- 仮住まい費用(約半年分)

- 引っ越し代

- 登記費用

- 税金(不動産取得税、登録免許税)

などが必要になるため、最低でも2,000万円近くの予算を見ておく必要があります。

新たに住宅ローンを組む場合には、無理のない返済計画を立てることが重要です。

建て替えを行うまでの10ステップ

家の建て替えのおおまかな手順は以下の様になります。

Step1.住宅会社を探す

複数の会社に見積依頼を行い、ラフプランと見積書を提出してもらいます。

提出されたプランや見積金額、建物構造、工事実績、保証内容などを比較検討し、住宅会社の選定を行います。

↓

Step2.契約と設計プランの決定

住宅会社を選定したら、詳細な打ち合わせを行い、付帯工事や諸経費を含めた詳細見積書を作成してもらいます。

見積書の内容を確認の上、工事代金と工期を決め、契約書の取り交わしを行います。

↓

Step3.住宅ローンの申し込み

住宅ローンを利用する場合には、ローンの申し込みを行って事前審査を受けます。

尚、引き続き住宅会社と打ち合わせを行い、着工までに詳細プランや仕様などを確定します。

↓

Step4.解体業者を決定する

建築を依頼する住宅会社とは別に解体工事を依頼する場合には、業者を探して契約します。

↓

Step5.仮住まいを探す

工事中の仮住まい先を探して決定します。

↓

Step6.仮住まい先への引っ越し

住居の片付けと仮住まい先への引っ越しを行います。

↓

Step7.解体工事

既存住宅の解体工事を行い、更地にします。

↓

Step8.地盤調査・地盤改良

地盤調査の結果によっては、別途地盤改良工事が必要になります。

↓

Step9.新築工事着工

工事中には、設計図書や契約書、工程表通りに工事が行われているかどうかの確認を行います。

工期は20~25坪の住宅でも、3~4か月ほど見込んでおく必要があります。

↓

Step10.完成・引き渡し

工事が完了したら、図面や契約書の内容通りに工事が終了しているかどうかの竣工検査を実施します。

また引き渡し時には、保証書や取扱説明書、竣工図などの書類をきちんと受け取っておくようにしましょう。

子供が独立した後の家を考える~家を住み替える場合~

子供が独立した後には、住み替えという選択肢もあります。

より利便性の高いエリアに住み替えたり、コンパクトで使い勝手の良い間取りを選んだりすることが可能になるほか、現在の家を売却して賃貸住宅に住み替えることも可能です。

数多くの選択肢の中から住み替え先を選ぶことができるのがメリットです。

住み替えにかかる費用

住み替え先を購入する場合と賃貸住宅に住み替える場合では、かかる費用が大きく異なります。

ここでは、より費用がかかる買い替えの場合について紹介します。

平成27年度住宅市場動向調査報告書(国土交通省)によると、

新築住宅への住み替えにかかる平均費用は

- 注文住宅が4,867万円

- 分譲住宅が4,342万円

- 分譲マンションが4,203万円

- 中古住宅が2,862万円

- 中古マンションが2,266万円

となっています。

一方、

- 建て替えが3,072万円

- リフォームが217万円

なので、土地購入もあわせて行う住み替えは、最も費用がかかることがわかります。

住み替えでは、現在の住宅を売却した資金では賄いきれないケースがほとんどで、より多くの住宅ローンを抱えることになってしまいがちです。

住宅ローンの返済は、老後の生活に支障が出ない様に65歳までには完済することがおすすめなので、住み替えを検討する場合にはまず無理のない返済計画が立てられるかどうかを十分に検討する必要があります。

住み替えを行うまでの3ステップ

住み替えの代表的な手順は以下の通りになります。

Step1.現在の住宅を売却する

住み替えでは「売り先行」が基本です。

尚、現在の家の住宅ローンを完済して抵当権を抹消しないと家を売却することができないので、住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。

↓

Step2.新居を購入する

購入時には新居の購入代金の他に、仲介手数料や登記費用、住宅ローン手数料、税金など様々な費用がかかるので、あらかじめ資金計画の中に見込んでおく必要があります。

↓

Step3.引っ越し

以上の流れになります。

売りと買いを同時に行うのが理想ですが、状況によっては仮住まい費用や2回の引っ越し費用などが掛かってしまう場合もあるので、予算に余裕を見ておく必要があります。

こうしてみてみると、4つの中では住み替え(買い替え)のハードルが最も高いといえそうです。

「現在の住宅がいくらで売却できるのか」が判断の決め手になります。

マンションか戸建て、どちらに住み替えるべき?

シニア世代が住み替える際に、マンションと一戸建住宅のいずれかを選ぶとしたら、個人的にはマンションをおすすめしたいと思います。

理由は以下の通りです。

- ・近年のマンションのほとんどがオートロック機能や防犯カメラなどを備えており、日中は管理人もいるので、セキュリティ面で安心できる

- ・一般的にマンションの方が耐震性や防火性、断熱・省エネ性に優れている

- ・ワンフロアーなので階段がなく、間取りがコンパクトでシニア世代が暮らしやすい

- ・マンションは利便性の高い場所に建てられていることが多いので、商業施設や病院、介護施設、駅などが近隣にあるため、車を手放しても不便さを感じない

- ・共用部分の清掃や修繕、メンテナンスに手間がかからない

- ・雨戸やシャッターの開け閉めの手間がかからない

- ・一戸建ての場合、高齢になると庭の手入れが大変

- ・マンションによってはゲストルームやラウンジ、コミュニティスペースなどの共用施設が充実している

- ・同じ立地、同じ床面積であれば一戸建住宅よりも安い

以上の他に、築10年以内のマンションであれば、ほとんどのマンションが共用部分も含めてバリアフリーで設計されているので、そのまま入居しても老後も安心です。

子供が独立する前にきちんと考えよう! 老後の資金プラン

子供が独立後の住宅をどのようにするのか検討する際には、老後にかかる費用を知った上であらかじめ資金計画を立てておく必要があります。

総務省「家計調査年報」によると、60歳以上の無職世帯の1か月の平均支出は約24万円となっています。

一方、リタイア後の主な収入となる公的年金の受給額の平均は、厚生年金の場合で月額約14.8万円、国民年金の場合は月額約5.5万円となっています。(平成28年厚生労働局年金調べ)

したがって、60歳以降の生活費は85歳までの25年間に約24万円×12か月×25年間=7,200万円かかるので、これにその他必要なお金1,000万円程度(医療費、介護費用、住宅の修繕費など)を加算したものから公的年金や退職金などの収入を差し引いて、不足する分は将来のために貯蓄しておかなければなりません。

建て替えや住み替えの際には、住宅ローンを組まずに手持ち資金を充当する場合でも、将来のための最低限の貯蓄を残しておく必要があるので注意が必要です。

【番外編】子供が独立した後の寂しさをどう埋めるか

子供が独立した後の家の中は、ガランとして寂しさを感じる事が多いと思います。

特に母親の方が喪失感や不安感、孤独を感じることが多いといわれ、「空の巣症候群」と呼ばれている様です。

中には頭痛やめまい、不眠、肩こり、うつなどの心身の不調を訴えるケースもある様なので、軽視することはできません。

その様な時には、何か熱中できるものを持つことが一番の解決策になるのではないでしょうか。

旅行に行って気分転換したり、趣味に熱中したりすることで、時間が経つのを忘れて新たな楽しみを発見することができます。

また資格取得にチャレンジしたり、新しい職に就いたりするのも良いでしょう。

DIYで家をリフォームすれば、一石二鳥にもなります。

新たな生きがいを見つけることが大切です。

2019年は住み替えに絶好のタイミングです

ここまで、子供が独立した後の家をどうするのかという疑問に答えてきました。

どのケースの場合でもメリット・デメリットがありますし、家の築年数やローンの残債、資金面での余裕によっても、選べる選択肢は限られてくるはずです。

ただ、2020年現在に限って言えば、筆者は住み替えをおすすめします。

東日本不動産流通機構が発表しているデータを見てもわかる通り、首都圏のマンションを中心に不動産価格は上昇しています。

つまり、2019年は不動産を高値で売れるチャンスの年。

しかも、2020年以降は東京オリンピックも終わり、東京でもいよいよ人口減少が始まります。

今後、2019年ほどいい条件がそろう売却のタイミングが来ることはおそらくなく、今の家を高値で手放して新しい家に住み替えられるチャンスです。

2019年10月には消費増税も控えていますから、住宅を購入する意味でも今の時期はねらい目。

今住んでいる家への愛着がある場合は別ですが、子供の独立を機に生活環境を変えたいと考えている人には、住み替えをおすすめします。

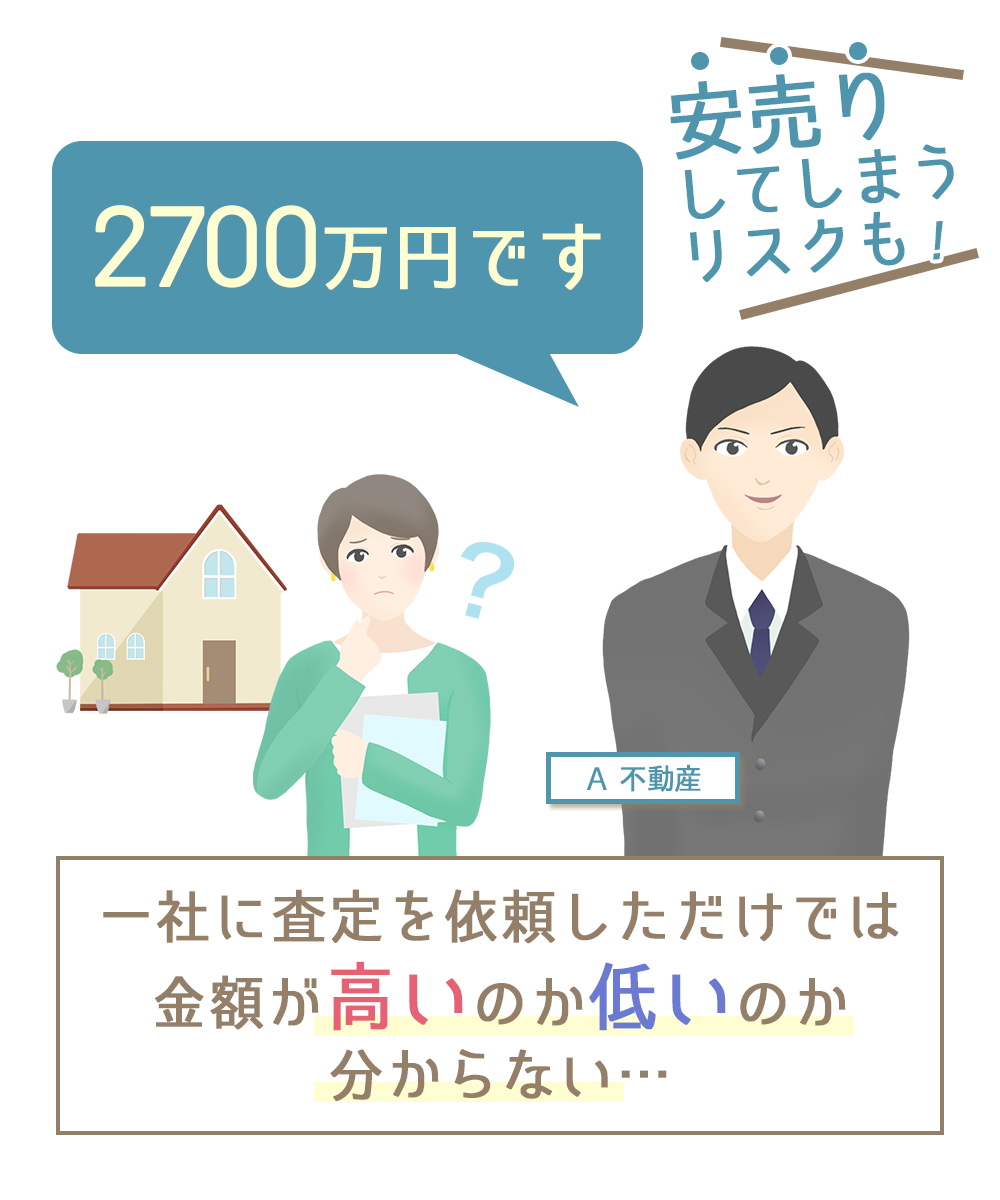

家を少しでも高く売るためには複数社に査定を依頼すること

最後に、住み替えを検討している人に、家を少しでも高く売るためのポイントを一つお伝えしておきます。

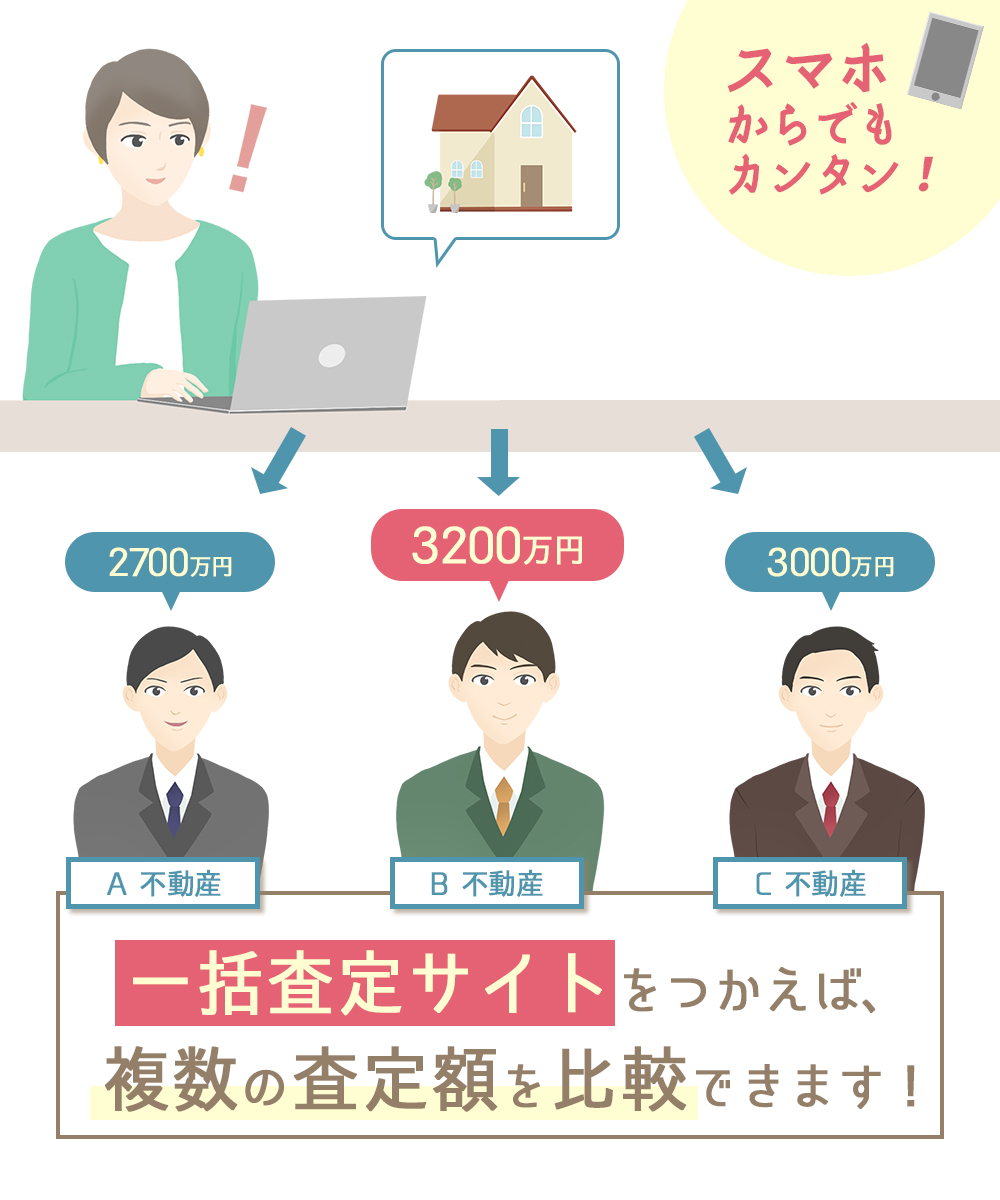

それは、必ず複数の不動産会社に家の査定をしてもらうこと。

不動産会社によって査定額の基準は異なり、同じ不動産にもかかわらず数百万円単位で違いが出る場合があります。

1社の不動産会社だけに査定を依頼してしまうと、査定額が相場価格に則ったものかどうかを判断する基準がありません。

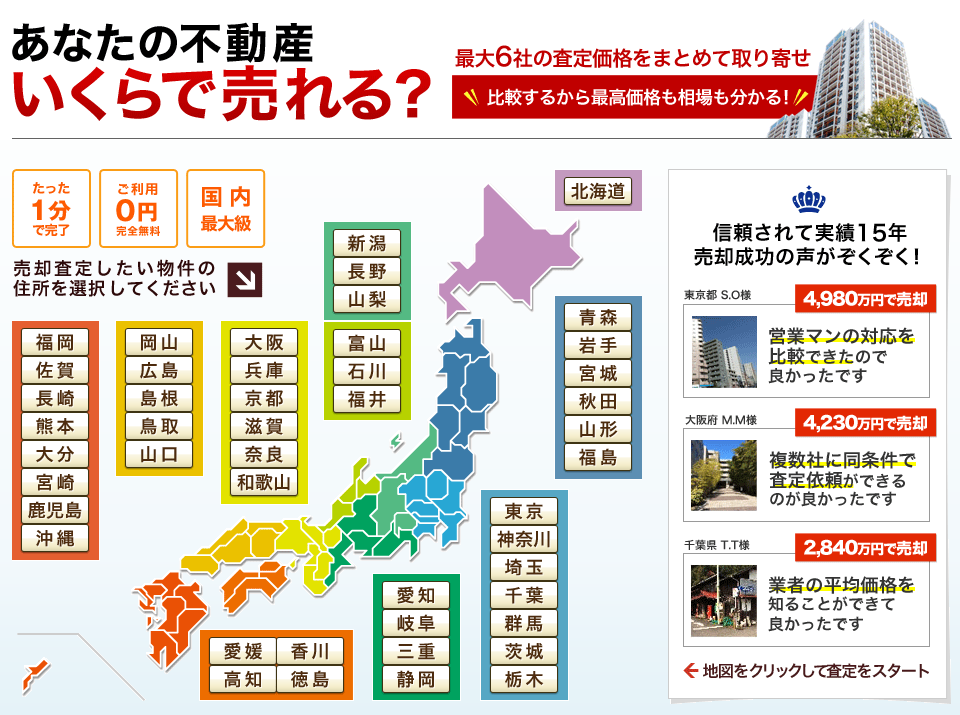

不動産一括査定サイトなどを活用して複数の不動産会社から査定額をもらうことで、適正価格を把握した上で売却活動を進められます。

査定額を比較することで相場価格が分かりますし、複数社の担当者を比較するからこそ、信頼できる担当者を見つけることも可能です。

NTTデータグループが運営しているHOME4Uは、日本で初めて不動産一括査定サイトを開始し、運営歴18年を数える実績があります。

個人情報の管理も徹底しているので、住み替えを検討している人はぜひ活用してみてください。

まとめ

子供が独立して家を出た後の住宅について、4つのパターンを中心に紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。

それぞれにメリットとデメリットがあり、各家庭によって事情も異なるので、一概にどれがベストとはいえませんが、この記事を参考にしてベストな選択をしていただけたら幸いです。

また本記事では詳しく紹介することができませんでしたが、現在の住まいを売却して賃貸住宅に住み替えるという選択肢も併せて検討する必要があるでしょう。

現在の住まいの築年数が20年程度であれば、建物の資産価値も残っているので今なら高値で売却できる可能性があります。

売却資金を将来の生活費として貯蓄に回すことも可能です。

いずれにしても、思い出のたくさん詰まった住宅が将来負の遺産になって子供の負担にならない様、早めに方向性を決めておくことが大切です。