promotion

売りたい人

売りたい人

最近、母親の認知症がかなりひどくなってきた。

1人で生活するのも難しそうだから、今のうちに実家を売却して、老人ホームに入った方がいいかもしれない。

でも、私の権限で実家を売却することはできるのかな?

そういった方の疑問に答えていきます。

結論から伝えると、認知症になったからといって、親の実家や所有物を勝手に売却することはできません。

あくまでも実家の所有権は親にありますから、通常は本人が売却の手続きを行う必要があります。

しかし、通常の判断が出来なくなっている状態であれば、「成年後見制度」を活用することで不動産の売却を行うことが可能です。

成年後見制度・・・認知症など知的障害など判断能力が低下してしまった人(被後見人)の代わりに、成年後見人を選任することで本人の人権や資産を守るための制度。

被後見人が悪徳商法や詐欺の手口に引っかかって契約をしてしまった場合なども、成年後見人は後から取り消しをする権限を持っている。

成年後見人は、判断能力が低下した本人に代わって、不動産の売買契約や介護施設への入居、遺産分割協議を決めることもできる。

成年後見制度は法律で決められている制度であるため、きちんと理解した上で活用しないと、あとからトラブルになることもあります。

この記事では、

- ・成年後見制度の利用方法や流れ

- ・成年後見制度を利用する際の注意点

- ・認知症になる前にできる不動産の売却方法

について詳しく解説していきます。

成年後見制度はあくまでも、認知症等になった本人の人権・資産を守るための制度です。

子どもだからと言って、自分の判断ですべてを決められるわけではないので、しっかりとこの記事を読んで概要を理解してください。

裁判所が公式に公開している、成年後見制度の解説動画があります。

分かりやすくまとまっているので、併せて参考にしてみてください。

もくじ

成年後見制度の概要や2つの後見人制度について

まず、成年後見制度の概要について詳しくお話していきます。

任意後見人制度と法定後見人制度

認知症などの症状が現れる前の段階で成年後見人を選んでおく方法を任意後見人制度、認知症などの症状が現れたのちに、家庭裁判所が成年後見人の選任を行う方法を法定後見人制度といいます。

任意後見人制度

任意後見人制度を利用すれば、認知症等の症状が出る前のタイミングで先に成年後見人を選んでおくことが可能です。

ただし、任意後見人制度を利用した場合は、家庭裁判所が専任した任意後見監督人が選出されます。

3つの法定後見人制度

法定後見人制度は、本人の判断能力のレベルに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

判断能力のレベルに関しては、医師の診断結果を基に判断します。

※表を横スクロールできます

後見 保佐 補助 対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など

市町村長(注1)成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4) 取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上(注2)(注3)(注4) 同上(注2)(注4) 成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同左(注1) 制度を利用した場合の資格などの制限 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど(注5) 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど (注1) 本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。

(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。

(注5) 公職選挙法の改正により,選挙権の制限はなくなります(詳しくはQ20をご覧ください。)。

上記だけでは分かり辛いかもしれないので、3つの区分について簡単に補足しておくと、

- ①後見・・・3つの内では、判断能力の低下が重度である場合に当てはまる。本人が行った日常生活以外の行為はすべて成年後見人が後から取り消すことができる。財産に関するすべての法律行為を代理で行うことができる。該当すると医師や税理士等の免許や役員・公務員の地位を失う。

- ②保佐・・・3つの内では、判断能力の低下が中程度である場合に当てはまる。本人の判断について取り消しできる範囲は、民法13条1項所定の行為で、代理権の範囲は補助と同程度。該当すると医師や税理士等の免許や役員・公務員の地位を失う。

- ③補助・・・3つの内では、判断能力の低下が軽度である場合に当てはまる。本人の判断について取り消しできる範囲が一番狭く、代理権の範囲は保佐と同程度で、資格や地位を失うことはない。

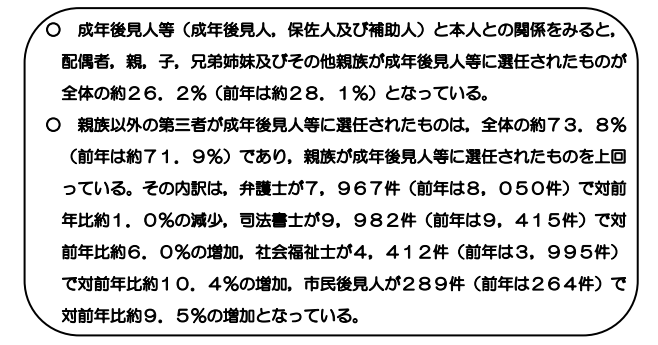

親族以外の第三者(司法書士や弁護士等)が成年後見人に選ばれるケースについて

成年後見人は家庭裁判所が選出を行うため、必ずしも親族が成年後見人に選ばれないケースもあります。

例えば、認知症になった本人に身寄りがおらず、親戚が成年後見人の申し立てを行ったような場合。

親戚本人が遠方に住んでいて成年後見人の役割を果たすことが難しいと判断されれば、第三者の成年後見人が選出されることもあります。

成年後見制度の申し立て全体の7割が、親族ではなく専門家を成年後見人として選任しているのです。

本来であれば、一番被後見人のことを理解している親族が望ましいわけですが、過去に成年後見人による財産の横領等が問題になったこともあり、第三者の立場である専門職が成年後見人に選ばれる確率が高まりました。

~今月の人気記事~

家の売却時に570万円以上損をしてしまうことも!?

不動産査定サイトを使わないと大損をしてしまう理由と35サイト徹底比較

成年後見人とは別に成年後見監督人が選任される場合

成年後見人とは別に、成年後見監督人が専任されるケースもあります。

成年後見監督人は、成年後見人が正しく責任を全うしているかどうか監視する立場。

成年後見監督人が設置される理由は、成年後見人が不正に財産を着服するなどの事案が多発しているためです。

複数の成年後見人が専任されるケースについて

稀に、複数の成年後見人が選出されるケースがあります。

例としては、申立人だけでは成年後見人の役割を果たせるかどうか不安がある場合、申立人と別に第三者の司法書士や弁護士等も成年後見人に選任するような場合です。

他にも複数の親族で被後見人の身の回りの世話を実施していた場合に、公平を期すために成年後見人を二人専任するようなケースもあります。

成年後見制度を利用する場合の費用について

成年後見制度を利用する場合は、必ず下記の手数料や費用が必要になります。

①法定後見制度の際にかかる費用

後見 保佐 補助 申立手数料(収入印紙) 800円 800円(注6) 800円(注7) 登記手数料(収入印紙) 2,600円 2,600円 2,600円 その他 連絡用の郵便切手(注8),鑑定料(注9) (注6) 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには,申立てごとに別途,収入印紙800円が必要になります。

(注7) 補助開始の審判をするには,補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。

(注8) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。

(注9) 後見と保佐では,必要なときには,本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために,医師による鑑定を行いますので,鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが,ほとんどの場合,10万円以下となっています。

②任意後見制度の際にかかる費用

公正証書作成の基本手数料 11,000円 登記嘱託手数料 1,400円 登記所に納付する印紙代 2,600円 その他 本人らに交付する正本等の証書代,登記嘱託書郵送用の切手代など

成年後見制度を利用して親の不動産を売却するまでの流れ

続いて、成年後見制度を実際に利用する場合の流れについて説明をしていきます。

今回はすでに被後見人が認知症になっていると想定し、「法定後見制度」を利用する場合の流れを説明しますね。

大きな流れは以下の通りです。

順番に説明していきます。

1、申立人が必要な費用と書類を準備して管轄の家庭裁判所に申し立て

申立人が、申し立てに必要な書類と、費用を準備して管轄の家庭裁判所に申し立てを行います。

管轄の家庭裁判所は、被後見人の住所の管轄エリアの家庭裁判所です。

(もし管轄の家庭裁判所が分からない場合は、「 裁判所|裁判所の管轄区域」のページを参考してください。)

申立人になることができる人の条件は以下のいずれかの条件に当てはまる人です。

- ・本人

- ・配偶者

- ・四親等内の親族

- ・未成年後見人

- ・保佐人

- ・保佐監督人

- ・補助人

- ・補助監督人

- ・検察官

- ・任意後見受任者

- ・任意後見人

- ・任意後見監督人

必要な費用に関しては先ほど紹介したので、必要な書類のみ合わせて紹介しておきます。

- ・申立書

- ・本人(被後見人)の戸籍謄本

- ・本人の住民票又は戸籍附票

- ・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附表

- ・本人の診断書

- ・本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書

- ・本人の財産に関する資料

- ・当該法人の商業登記簿謄本

2、家庭裁判所からの事情の確認や、医師による鑑定を行う

家庭裁判所に提出した書類の内容によっては、家庭裁判所から事情を詳しく聞かれることがあります。

また法定後見人は、本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれるため、診断書とは別に医師による鑑定が必要な場合があるので注意です。

鑑定が実施される割合は10%以下で、鑑定料の相場としては5万円以下で済むケースが6割近く、5万円以上10万円以内のケースが4割ほどとなっています。

この際にかかる診断の費用は、鑑定料として支払う必要があるので注意しましょう。

3、家庭裁判所が審判を実施

家庭裁判所によって、誰が成年後見人にふさわしいかどうかを判断します。

審判の結果が記載されている審判所が後見人のところに届いてから、2週間以内であれば不服申し立てを立てることができます。

(※申立人が希望していた後見人とは異なっていたという理由で、不服申し立てをすることはできません。)

審判が確定した後は、家庭裁判所が審判の結果を法務局で登記することになります。

成年後見人に選ばれた人は法務局で登記事項証明書を取得した後、銀行で被後見人の口座を管理するための手続きを行います。

4、成年後見人としての日々の活動を定期的に家庭裁判所に報告

成年後見人に選ばれてから1ヵ月以内に、被後見人の資産状況を把握して財産目録を作成します。

合わせて、資産によって将来的な収支を計画した収支予定表を家庭裁判所に提出しなければいけません。

財産目録・・・被後見人の預貯金や現金、株、不動産などの資産や、負債の内訳等をまとめたもの。

収支予定表・・・被後見人の年間の収入(年金等)と、支出(生活費、療養費、住居費、税金、保険料等)をどれほど使う予定かを計画したもの。

また成年後見人に選ばれた人は、定期的に家庭裁判所に活動の内容を報告する必要があります。

日々の支出に関しては領収書等を取得して管理をし、何にいくら使っているのかを聞かれても分かる状態にしておかなければいけません。

活動内容によっては、家庭裁判所から指示・指導が入ることもあります。(後見監督)

指示、指導に従わない場合は、成年後見人を解任されることもあるので注意しましょう。

5、成年後見人が不動産会社に売却を依頼し、買い主を見つける

居住用財産を売却する際は、成年後見人であっても家庭裁判所から許可を得る必要があります。

申し立てを行うタイミングでは、居住用財産がいくらで売れるかの見積もりが無いといけません。

そのため、まずは不動産会社に物件の売却を依頼して、買い主を見つけましょう。

買い主がいくらでの購入を希望しているのかによって、家庭裁判所から許可が下りるかどうかが変わることがあります。

関連記事→マンション売却の手続きや流れ、注意点を図解で徹底解説!

6、家庭裁判所の許可を得て、売買代金の生産や所有権の移転登記を実施

被後見人が住居として使用している不動産を売却する場合は、家庭裁判所に売却の許可を取る必要があります。

申し立ての際に必要になる書類が以下の項目です。

- ・申立書(2枚綴り)

- ・収入印紙 800円(申立書1枚目に貼付)

- ・郵便切手 82円(審判書謄本の郵送交付を希望する場合)

- ・不動産の全部事項証明書(既に提出済みで,記載内容に変更がない場合は不要)

- ・不動産売買契約書の案

- ・処分する不動産の評価証明書

- ・不動産業者作成の査定書

この時に気を付けるべきポイントは、「被後見人にとって居住用財産を売却する必要性があるかどうか」です。

手元に十分な資産がない状態で、介護施設に入るための費用を工面しなければいけない場合は、正当性があると考えられるでしょう。

しかし、成年後見人の立場で実家を維持・管理するのが面倒だから売却したいといった理由は却下される可能性が高いです。

あくまでも、居住用財産の売却が被後見人にとってプラスに働くかどうかが重要ですので、気をつけるようにしましょう。

上記の許可がでれば、売買を締結させて所有権の移転等が実施できるようになります。

成年後見制度を利用する際の5つの注意点

ここからは、成年後見制度を利用する際に気を付けるべきポイントを5つ紹介します。

5つの注意点は以下の通り。

- 成年後見人への報酬は家庭裁判所が決める

- 投資などリスクがあるものにお金をつかってはいけない

- 親族等に貸し付けたり、贈与することはできない

- 後見人は被後見人の判断能力が戻るか、亡くなるまでずっと続く

- 相続時に利益相反になる可能性がある

順番に説明をしていきましょう。

1、成年後見人への報酬は家庭裁判所が決める

成年後見人への報酬は、被後見人の資産から支払われます。

具体的な報酬の額は、資産の状況や成年後見人の活動の中身によって、家庭裁判所が決定するのです。

親族が成年後見人になったとしても、資産の中から勝手に報酬を受け取ってはいけません。

報酬の目安としては、基本報酬が月額2万円に設定されています。

財産の総額が多くなると、それだけ管理の手間もかかるという考え方が採用されており、

- ・管理財産の額が1000万円~5000万円の場合は、3~4万円

- ・管理財産の額が5000万円以上であれば、5~6万円

が目安とされています。

2、投資などリスクがあるものに財産をつかってはいけない

成年後見人であっても、財産を勝手に投資などの資金に回してはいけません。

基本的には、元本割れが発生するリスクのある株やFX、投資信託等は禁止されています。

万が一成年後見人が勝手に判断して投資を行い損害を出した場合は、成年後見人を解任されるだけでなく、発生した損害を賠償する責任が出てくるので十分注意しましょう。

3、親族に資産を貸し付けたり、贈与することはできない

親族が成年後見人になった場合でも、親族の間でお金を貸したり、一時的であっても私的に使用してはいけません。

ただし、利息付きで貸し付けを行ったり、不動産を賃貸に出して家賃収入を得る場合は別です。

もし、後見監督人がいる場合は、成年後見人であっても必ず同意を得た上で実施する必要があるので気を付けましょう。

4、後見人は被後見人の判断能力が戻るか、亡くなるまでずっと続く

成年後見人の責務は、被後見人の判断能力が回復するか、死亡するまで継続されます。

万が一特別な事情があって成年後見人の職務を果たせなくなった場合でも、必ず家庭裁判所の許可がないと成年後見人をやめることはできません。

5、相続時に利益相反になる可能性がある

成年後見人の責務は、被後見人が亡くなった後に資産を適切に相続させるステップまで続きます。

成年後見人であり、かつ相続人に当たる場合は、他の相続人との間で利益が相反することがあるので注意です。

その場合、成年後見人は

- ・相続を放棄する

- ・後見監督人に遺産分割を代理で行ってもらう

- ・特別代理人の選任を選ぶ

などして、成年後見人としての特権を遺産分割に持ち込まないようにしなければいけません。

市民後見人とは?

親族による成年後見人(親族後見人)でも、専門職の成年後見人(専門職後見人)でもない人が成年後見人に選ばれることがあります。

こういった人達のことを「市民後見人」と呼びます。

市区町村等が行っている研修を経て、必要な知識を身に着けた上で、市民後見人としての資格を得ることができます。

市民後見人の詳しい定義は以下を参考にしてください。

市民後見人とは,弁護士,司法書士,社会福祉士,税理士,行政書士及び精神保健福祉士以外の自然人のうち,本人と親族関係(6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族)及び交友関係がなく,社会貢献のため,地方自治体等(※1)が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上,他人の成年後見人等になることを希望している者を選任した場合をいう(※2,3)。

※1 地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会,NPO法人,大学等の団体を含む。

※2 市民後見人については平成23年から調査を開始しているが,同年及び平成24年の市民後見人の数値は,各家庭裁判所が「市民後見人」として報告した個数を集計したものである。

※3 当局実情調査における集計の便宜上の定義であり,市民後見人がこれに限られるとする趣旨ではない。

市民後見人を設置することの意義

親族後見人でもなく、専門職後見人でもない、市民後見人を設置することの意義は何なのでしょうか?

1つの理由は、身寄りがなく親族後見人を選べない人達のため。

もう1つの理由としては、専門職後見人に依頼をしようとしても、毎月の報酬を払えるだけの資産が残っていないためです。

専門職後見人に対しては、毎月2万円~5万円ほどの報酬を払い続ける必要がありますから、十分な資産がある人しか活用ができません。

市民後見人は基本的に無償で対応を行っているため、費用負担なく利用することが可能というわけですね。

親が認知症になる前に不動産を売却・処分する方法

ここまで、親がすでに認知症になった場合に不動産を売却する方法について話をしてきました。

ここからは、認知症になる前に親の不動産を売却して、資金を作る3つの方法についてお話しておきます。

- 代理で親の不動産を売却する

- 贈与の形で子供に資産を渡す

- 売買の形で名義を変更する

それぞれ説明しましょう。

1、代理で親の不動産を売却する

認知症にはなっておらず判断能力は低下していないけれど、体が不自由な状態で売却活動に立ち会えないケースの対応について考えます。

このような状況であれば「代理」という形式で、本人の親族等が代わりに売却活動や売買契約を結ぶことが可能です。

代理とは、名の通り不動産を所有している本人に代わって、不動産の売却を実行できるようにする制度のことです。

とはいっても、口頭で勝手に代理人を選定したり、自分で勝手に代理人を名乗ることはできません。

必ず不動産を所有している本人が委任状を作成し、代理人に対してどこまでの権限を委譲するのか明確にする必要があります。

また、委任状の他にも、

- ・所有者本人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、実印、住民票

- ・代理する人の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)、実印

- ・代理する人の本人確認書類等

などの書類も別途必要になるので注意が必要です。

2、贈与の形で子供に資産を渡す

続いての形としては、贈与の形で親から子に不動産を渡してしまう方法です。

通常、1年間に贈与される金額は110万円まで非課税になります。(暦年贈与)

しかし、不動産を贈与する場合は1年間で110万円の枠を大幅に超えるケースが多いため、多額の贈与税を払わなければいけません。

そこで活用できるのが、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度・・・60歳以上の父親・母親、もしくは祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して贈与をする場合に活用できる制度。

一度選択すると暦年贈与(年間110万円の非課税制度)への変更はできなくなってしまうが、2500万円までの贈与は非課税になる。

2500万円を超過した贈与に関しては、一律で20%の税率が課せられる。

相続時精算課税制度を活用すれば、累計で2500万円を限度に相続税を免除することができます。

つまり1年に2500万円を一気に贈与したとしても、相続税はかからないわけですね。

相続時課税財産制度は贈与として2500万円の非課税枠があるものの、贈与を行った人が亡くなったタイミングで相続税として結局課税されてしまいます。

例えば、1億円の資産を持っている人が長男に2500万円の資産を贈与し、その後亡くなって長男に残りの資産を相続した場合。

相続税の対象になるのは7500万円ではなく、「7500万円+2500万円(相続時課税財産)=1億円」となります。

贈与時は非課税になるものの、「相続時」に「課税」される「財産制度」ですので、十分気を付けましょう。

ちなみに暦年贈与で非課税になった財産に関しては、3年前までさかのぼって相続時に課税されます。

3、売買の形で名義変更する

3つ目の方法は、売買の形で名義を変更することです。

たとえ親子であっても、不動産の名義を親から子に変更することは売買と同じとみなされます。

つまり、2000万円の価値がある家であれば、子供が親に2000万円を支払ったうえで、名義を変更する必要があるというわけです。

本来2000万円の価値がある不動産にも関わらず、親子であるからといって100万円など格安で売買をしてしまうと、差額の1900万円は贈与とみなさることがあるので注意してください。

親の不動産を少しでも高く売却する方法

この記事を読んでいる人達は、認知症になる前であってもなった後であっても、最終的には不動産を売却することが目的のはずです。

両親の不動産を売却する必要があるということは、施設への入所費用であったり、月々の支払いに充てるための人が多いと思います。

費用を賄うためには、不動産をできるだけ高値で売却したいですよね?

不動産を高く売るためのノウハウは下記の関連記事で説明していますので、興味のある人はぜひ合わせて読み込んでみてください。

関連記事→マンションをできるだけ高く売るために押さえておくべき8つのコツ

ここでは、不動産を高く売る上で一番重要な、「不動産会社選び」について話をしておきます。

不動産を高値で売却するために一番重要なポイントは「不動産会社選び」

不動産を高く売るためにできることは数多くありますが、売却価格に一番直結するポイントが「不動産会社選び」です。

なぜなら、どの不動産会社に売却を依頼するかによって、最終的な売却価格が数百万円変わることがあるから。

本来売れる値段かそれ以上の値段で売るためには、「複数の不動産会社を比較・検討した上で信頼できる不動産会社に依頼する」ことが最重要です。

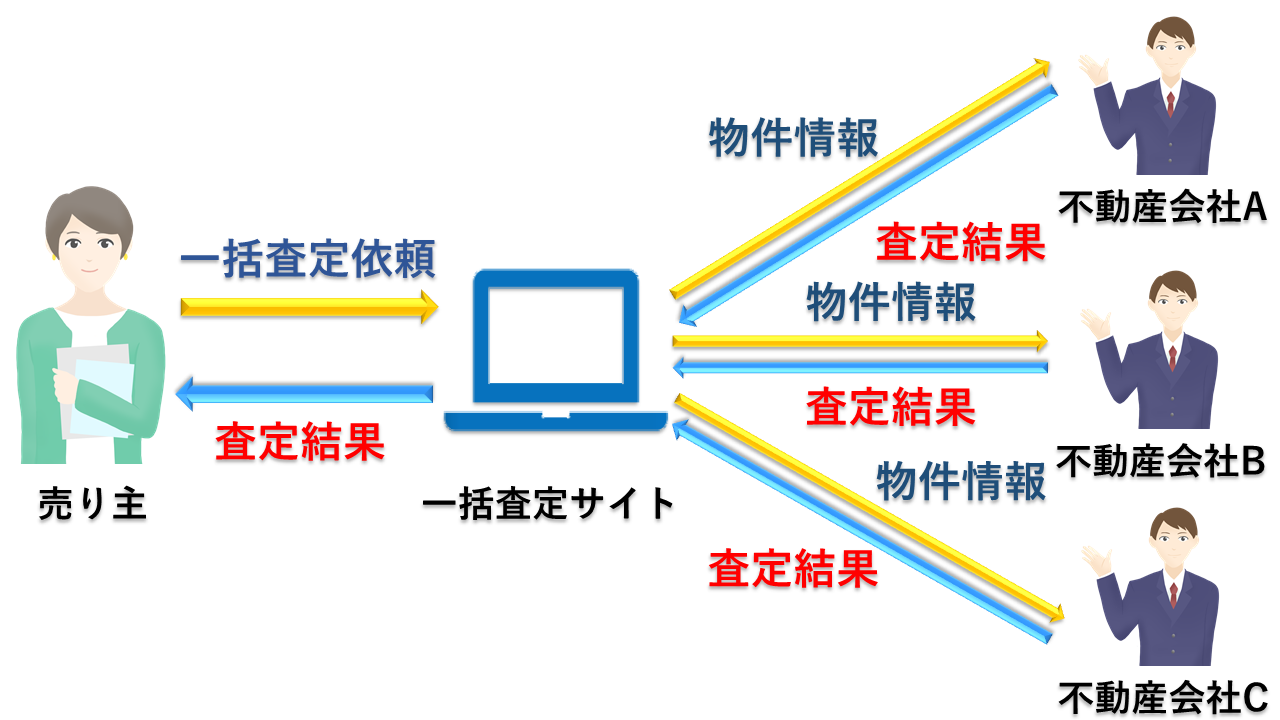

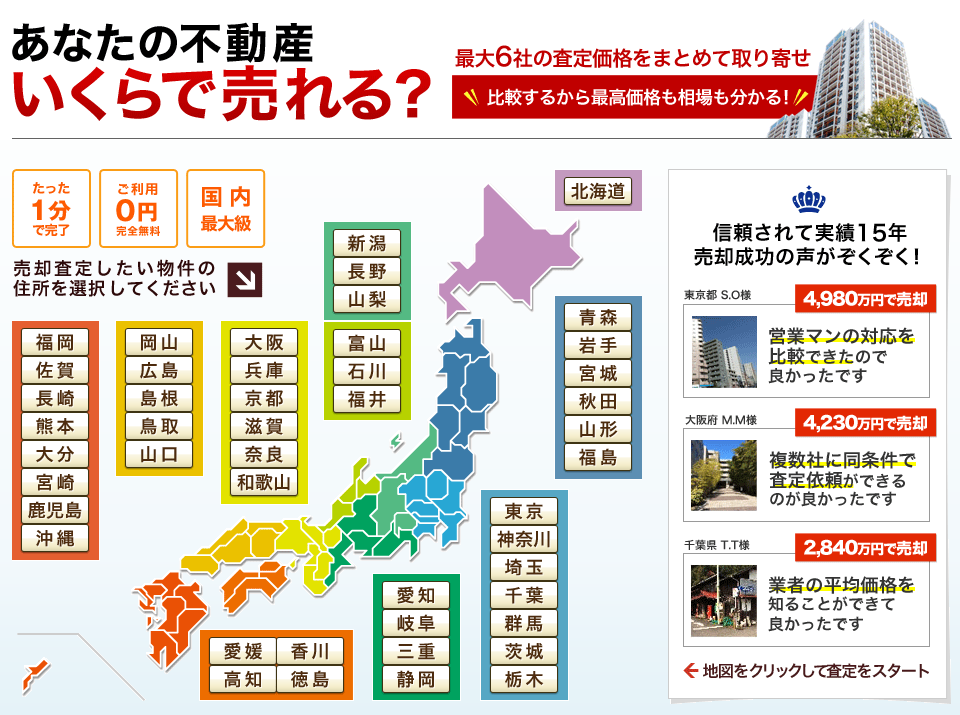

不動産一括査定サイトを活用すれば、一度に複数の会社から見積もりを取れる

とはいえ、複数の不動産会社に問い合わせをして見積もりや査定の依頼をしていたら、時間や手間がかかりますよね?

そこでおすすめしたいのが、最近主流になってきている「不動産一括査定サイト」です。

ネット上で物件情報を一度入力すれば、まとめて複数の不動産会社に査定を依頼することができます。

不動産会社によっては、査定結果に数百万円の違いが出ることも珍しくありません。

.png)

上記の中で26月50万円の査定額を提示した会社に売却を依頼し、査定額を基に売却を進めてしまうと、それ以上高く売れる可能性は基本的にありません。

不動産の価格は売買活動の途中で値段を下げることはできても、値段を上げることは原則できないので。

明らかに他社の査定額とかけ離れた査定額を提示する会社は危険ですが、高く査定してくれた会社に売却を依頼した方が最終的な売却価格も高く成りやすいです。

おすすめの一括査定サイトはHOME4U

一括査定サイトは現在40以上の種類があるため、どの会社を利用すべきか迷う人もいるはず。

ほぼすべての一括査定サイトを見比べてきた筆者のおすすめは、日本初の不動産一括査定サイトHOME4Uです。

運営歴数年の一括査定サイトが多い中、17年もの運営実績とノウハウを持っています。

運営しているのはNTTデータグループなので、会社の安定性やセキュリティの高さも申し分ありません。

少しでも高く不動産を高く売却したいあなたは、ぜひ活用してみてください。

もし、上記以外の一括査定サイトも見てみたいという人がいれば、下記の記事に詳しくまとめているので、参考にしてみて下さい。

不動産一括査定サイトのおすすめ5選+評判の30サイトを比較!【総まとめ】

不動産一括査定サイトのおすすめ5選+評判の30サイトを比較!【総まとめ】

認知症になった親の不動産売却に関するQ&A

それでは最後に、成年後見制度に関してよくある質問にいくつか答えておこうと思います。

1、後見制度支援信託とは?

後見制度支援信託は、成年後見人が管理している財産の内、日常的に使う必要のないものを信託銀行等に預けることをいいます。

一度信託銀行に預けた財産は、家庭裁判所が指示書を出さない限り払い戻しを受けられません。

2、法的な契約を結ぶときなど、何をもって自分が成年後見人であることを証明できる?

法務局から「登記事項証明書」の発行をうけているはずなので、その書面を提出するようにしましょう。

3、成年後見人が親族である場合も報酬は受け取れる?

受け取れます。

ただし、報酬額を決めるのは家庭裁判所ですし、報酬をもらうたびに家庭裁判所に「報酬付与」をするための申請をしなければいけません。

もし、報酬を希望しない場合は、特に家庭裁判所に申請をする必要はありません。

まとめ

今回の記事では、認知症になった親の不動産を売却することができる「成年後見制度」について、詳しく解説をしてきました。

申立人が推薦した人が必ず成年後見人になるかどうかもわかりませんし、なったからといって財産を自由にコントロールできるわけではありません。

成年後見制度はあくまでも、被後見人の財産や人権を守るための制度であることを前提として押さえておきましょう。