promotion

不動産に関する取引をする場合には、よく「登記簿謄本を取りに行く」といった表現をします。

しかし、「登記簿謄本ってどんなものかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)とは、その不動産についての重要なことがすべて記載されているとても重要な書類です。

そこで、この記事では、

- ・登記簿謄本に記載されている内容

- ・登記簿謄本の読み方

- ・登記簿謄本の取得方法

について、不動産のプロである筆者が詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてください。

もくじ

不動産の登記簿謄本とは?概要をわかりやすく解説!

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、法務局に備え付けられている「登記簿」の「全部を正確に写し取った書類」のことをいいます。

ちなみに一部のみを写し取ったものを、登記簿抄本(とうきぼしょうほん)といいます。

謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)という言葉の使い分けは、戸籍の場合も同様です。

全部の場合は謄本、一部の場合は抄本と分けられるのです。

しかし現在では、法務局に行っても登記簿謄本は原則として存在しません。

なぜなら登記の情報はすべてオンライン(デジタルデータ)化されているので、「登記簿」それ自体が存在しないからです。

※一部、紙で保管されているものもあります。

「登記簿謄本をとってきて」と言われたときはどうしたらよい?

とはいえ、登記簿謄本が必要となった場合はどうしたらいいの?と不安になる方がいるかもしれません。

この場合には、「登記事項証明書」を取得することになります。

名称は違いますが、「登記簿」も「登記情報」も記載されている内容は同じもの。

イメージとしては、

登記事項証明書・・・オンラインのデータを印刷したもの

登記簿謄本・・・紙の資料をコピーしたもの

と考えてもらえればOKです。

そのため、実務の上では、「登記簿謄本」をとってくることと、「登記事項証明書」をとってくることを区別してない場合が多いです。

登記簿謄本の役割と記載されている内容

そもそも登記とは、不動産・法人についての基本的な情報が記入された帳簿(デジタルデータ)のこと。(この記事では、もっぱら不動産の登記情報について解説します。)

登記は、「どこにあり」「どのような形をしていて」「誰のものであるか」といった不動産についての重要情報を公示するための仕組みなのです。

登記簿謄本が必要となる場合

登記を要する場面は、主として「不動産の情報を第三者に証明する場合」といえます。

たとえば、

- ・不動産を他人に売却する

- ・住宅ローンを組む(不動産に抵当権を設定する)

というときには、登記簿謄本を取引相手である売主や債権者に提出することを求められる場合が多いでしょう。

また、不動産に関する補助金を受ける際にも、その不動産について証明する必要があります。

その際、申請者の所有物であるかどうか、面積が支給条件に合致しているかを証明するために、ほとんどのケースで登記簿謄本の提出が求められるでしょう。

不動産の登記情報(不動産登記簿に記載されている内容)

不動産の登記情報は、「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。

表題部とは、不動産の「ラベル」に該当するものです。

具体的には、次の情報が記載されています。

- ・所在(住所でいうところの「町名」に該当する部分まで)

- ・地番(住所でいうところの「12-3」といった番号の部分)

- ・地目(それぞれの土地の使用目的。「宅地・田畑・山林・公衆用道路・雑種地」など)

- ・地籍(土地の面積)

- ・家屋番号(建物登記の場合に建物ごとに付与される整理番号)

- ・種類(建物の種類。「居宅・事務所・店舗・倉庫・共同住宅」など)

- ・構造(建物の材料、屋根の種類、階数など)

- ・床面積

一方、権利部とは、不動産の「中身」に該当する情報のこと。

その不動産に「誰がどのような権利を持っているか」を示す部分です。

所有権に関する事項は「甲区」欄に記載され、所有権以外の権利(たとえば抵当権)に関する事項が「乙区」欄に記載されています。

法務省のウェブサイトでは、不動産登記の見本も示しています。

参考にしてみてください。

登記事項証明書(登記簿謄本)の種類

不動産の登記事項証明書には、次の4種類があります。

- 全部事項証明書

- 現在事項証明書

- 一部事項証明書

- 閉鎖事項証明書

同じ登記事項証明書でも、種類によって異なる点があるので注意しましょう。

①全部事項証明書

全部事項証明書とは、文字通り、対象となる不動産が登記されてから現在までの「すべての登記情報の履歴が記載された証明書」のことです。

一般的に「登記簿謄本」というときには、「全部事項証明書」のことを指しています。

全部の情報が記載されているわけですから、登記情報(登記簿の写し)が必要というときには、全部事項証明書をとっておけば、問題ないといえます。

②現在事項証明書

現在事項証明書とは、対象となる不動産の登記情報のうち、「証明書発行の時点で効力のある登記事項のみが記載された証明書」です。

たとえば、過去の所有者に関する情報や、すでに抹消された抵当権の情報などは、現在事項証明書では記載されません。

特に登記されてから年月の経った不動産では、全部事項証明書だと記載件数が多すぎて読みづらいという場合には、とても便利です。

また、「登記簿謄本を提出しなければならないけど、過去に差し押さえにあったことを知られたくない」というような場合にも現在事項証明書は便利です。

③一部事項証明書

一部事項証明書とは、「不動産の一部の情報だけを記載した登記事項証明書」です。

つまり、全部事項証明書から、一部の情報だけを抜き取った証明書ということです。

登記簿「抄本(しょうほん)」と呼ぶ場合もあります。

一部事項証明書(登記簿抄本)は、分譲マンションなどの登記情報を示す際に用いることが一般的です。

分譲マンションでは、「共有持分権」があるため、全部事項証明書だと、「マンションのオーナー全員」の情報を記載することになり、枚数がとても多くなってしまうからです。

そのため、必要な範囲(申請者に関係する部分)のみを抜き取った一部事項証明書を用いるというわけです。

④閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、閉鎖登記簿を写した証明書のことをいいます。

「閉鎖登記簿」とは、「すでに消滅した土地や建物についての登記簿」のことをいいます。

建物の消失に関しては、地震による倒壊や火災による消失などイメージがつきやすいですよね。

「土地の消滅」に関してはピンとこない人もいるかもしれませんが、あくまでも「登記上の消滅」のことを意味しています。

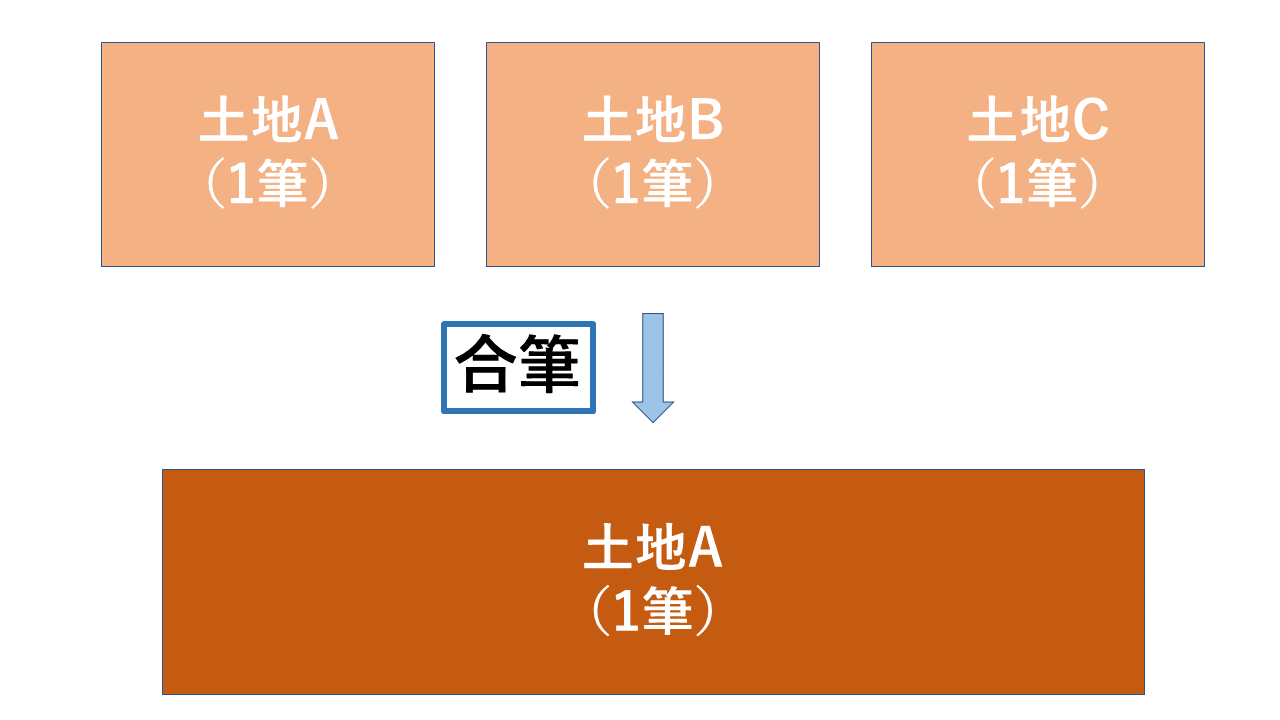

たとえば、ある土地(A)、土地(B)、土地(C)を「Aにまとめてひとつの土地とする」ことを「合筆(がっぴつ)」といいます。

上記の例でいうと、土地Bと土地Cは登記上で消滅することになるので、以降は閉鎖登記簿での確認が必要になります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の読み方

登記については、文字のみで説明するよりも、実際の登記簿を元に解説した方がわかりやすいと思います。

そこで、以下では、実存する2つの土地の登記簿を例に、その読み方について解説していきます。

全部事項証明書は、かなり長い書類になるため、便宜上、表題部と権利部に分けて解説していきます。

表題部(表示登記)の読み方

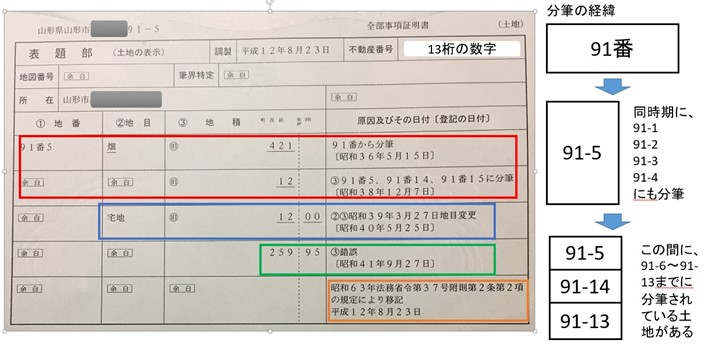

上の画像は、法務省が公表している「登記事項証明書」の土地の例です。

表題部は「表示登記」と呼ばれることもあり、土地がどこにあるか(所在)、どのような用途の土地か(地目)、面積はどれくらいか(地積)について記載があります。

表題部の記載にある91-5という土地は、91番という土地から5つの土地(91-1~91-5)に分けられ、さらに3つの土地(91-5、91-14、91-15)に分けられたものであることがわかります(上の画像の赤い囲みの部分)。

なお「91-5」という地番のうちの枝番(-5の部分)は、土地ができた(分筆された)順番に必ず付されることになっています。

次にこの土地は昭和39年3月に、「畑」から「宅地」に地目変更されていることもわかります(青の囲みの部分)。

つまり、元の地主さんはこの土地で畑作をしていて、宅地として売却するために分筆および地目変更登記を行ったということがわかるのです。(この記事では省略しましたが、権利部には、昭和40年7月に売買されたことが記載されています。)

地目変更が行われているのは、畑(農地)のままでは取得に厳しい制限があり、通常は売却できないからです。

また、この土地では売買された後に「面積の訂正」の手続きが行われています(緑の囲み「錯誤」と書かれている部分)。

これを「地積更正登記」といいます。

古い土地の場合には、さまざま事情で、登記簿上の面積(地積)と実際の面積に違いがあることが多く(これが「錯誤」に該当します)、それを訂正するための手続きと理解しておけばよいでしょう。

この土地の場合には、12平米だったものが約260平米に訂正されていますから、相当過小に登記されていたということです。

登記簿上の面積が小さいままでは建物を建てるのに支障がでるので、地積更正登記を行ったのではないかと推測されます。

最後のオレンジの囲いの部分は、登記のオンライン化に伴って紙の登記簿の情報を「登記情報(デジタルのデータ)として写した」ということの記録です。

権利部(権利登記)の読み方

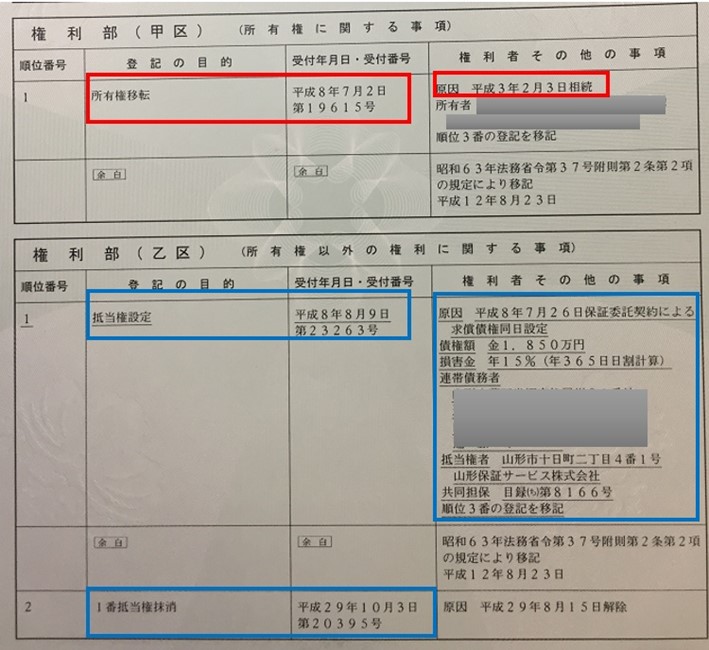

以下は、表題部について紹介した土地とは別の土地の全部事項証明書(権利部)です。

表題部が「表示登記」と呼ばれることに呼応して、権利部も「権利登記」と呼ばれることがあります。

「甲区」欄には、所有権に関する事項が記載されています。

この登記情報の表示をみると、現在の所有者は平成3年2月3日に相続によって、この土地の所有権を取得したことがわかります(画像の赤い囲みの部分)。

「乙区」には、抵当権や地上権といった所有権以外の情報が記載されます(画像の青い囲みの部分)。

この登記情報には、平成8年8月に金融機関の保証会社による抵当権設定登記がなされて、平成29年10月3日に「抹消」されていることが記載されています(すでに抹消されている抵当権なので、「現在事項証明書」であれば、「乙区の記載は『なし』」になります)。

この記載からは、平成8年に建て替え(もしくはリフォーム)のために組んだ1,850万円のローンを平成29年に完済したということが読み取れます(相続で入手した土地なので、土地の購入代金でないことは明らかです)。

さらに、「連帯債務者」がいることから、このローンは「夫婦(もしくは親子)の収入合算」で組んだこともわかります。

また、補足情報ですが、この土地の所有者は、相続後しばらく登記を放置していて、平成8年7月になってから相続による所有移転の登記手続きをしたこともわかります。

つまり、ローンを組む際に、担保に提供する土地が「自分の物」であることを明らかにする必要があるので、それまで放置していた相続登記を経由したというわけです。

以上のように、登記簿(登記情報)の記録を読めるようになると、それぞれの土地が抱えている事情を正確に理解できるようになります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

登記事項証明書の取得方法は、次の3つがあります。

- 法務局での交付

- 郵送での交付

- オンラインでの交付

それぞれ詳しく解説していきます。

➀法務局窓口での交付請求

登記事項証明書を取得するためには、取得したい土地を管轄する法務局に行き、登記情報の交付申請をすることが最も基本的な方法です。

なお、デジタルデータ化された登記情報であれば、管轄外の法務局でも交付を受けることが可能です。

他方、デジタル化されていない謄本は、管轄法務局に行かなければ交付してもらえません。

法務局の開庁時間は、月曜から金曜の午前8時15分から午後5時15分まで。※昼休みはありません。

この開庁時間を過ぎるとシステムがダウンしますので、閉庁時刻ギリギリに法務局に行くことはあまりおすすめしません。

法務局での交付を申請する際には、法務局の窓口においてある「交付請求書」に必要事項(申請者の氏名・住所、交付を希望する土地の所在・地番および証明書の種類)を記載して提出するだけ。

本人確認書類や印鑑などは特に必要ではありませんし、他人の土地についての登記情報の交付を請求することもできます。もっとも登記情報は他人に見られるための制度といえます。

法務局での交付の場合の手数料は、

登記情報(謄本・抄本)1通につき600円です。

窓口に併設されている「印紙売りさばき所」で収入印紙を購入し納付します。

事前に郵便局やコンビニで購入したものを用いてもかまいません。

➁郵送での交付請求

遠方の土地の登記簿謄本(古くに閉鎖された土地の登記簿など)を取得する場合などには、法務局に出向けない場合もあるかと思います。

そのときには、最寄りの法務局やウェブで入手した交付請求書に必要事項を記載し、返信用の切手、収入印紙を送付すれば、登記簿謄本を郵送してもらうことができます。

交付手数料は、窓口交付の場合と同じく、1通あたり600円です。

交付請求書の様式は、下記ウェブサイトでも入手可能です。

・各種証明書請求手続き(法務局ウェブサイト)

➂オンラインでの交付請求

登記簿のデジタル化に伴い、現在では、インターネットを経由してオンラインで登記証明書の交付請求をすることができます。

オンラインでの交付請求は、「登記ねっと」という専用のサイトから行います。

登記ねっとの利用には、事前のアカウント登録が必要です(登録は無料です)。

オンラインでの交付請求は、月曜から金曜までの8時30分から21時まで行うことができます。

窓口での請求とは異なり、夜間でも請求できるのはとても便利です。

また、交付にかかる費用も、窓口請求より安くなります。

オンライン請求での手数料は、証明書を受け取る方法によって違います。

- ・法務局の窓口で受け取る場合:1通あたり480円

- ・郵送で受け取る場合:1通あたり500円

オンライン請求での手数料の支払いは、

- ・インターネットバンキングを利用しての支払い

- ・ATM(Pay-easyサービス)を利用しての支払い

の2通りがあります。

なお、オンラインの手続きでは、「登記情報を閲覧する」サービスも利用することができます。

この際には「登記事項要約書」が交付されますが、これには「証明書」としての機能がありません。

したがって、銀行取引などに提出することはできないので注意しましょう。

参考:登記ねっと

まとめ

登記簿謄本は、登記のオンライン化によって、原則としてはなくなってしまいました。

「登記簿謄本を提出して」と依頼されたときには、「全部事項証明書」の交付を請求して対応することになります。

登記簿には、不動産の状況を把握するために必要な情報が盛り込まれています。

売却をする場合だけでなく、自分が不動産を購入する際に登記情報を正しく読むことで、さまざまなことを知ることができるようになります。

不動産登記について不明なこと、困ったことが生じたときには、

- ・表題部については、土地家屋調査士

- ・権利部については、司法書士

が応じてくれるので、是非相談してみてください。

この記事を読まれたことをきっかけに、自分(家族)の持っている土地の登記情報を確認してみるのもよいのではないでしょうか。